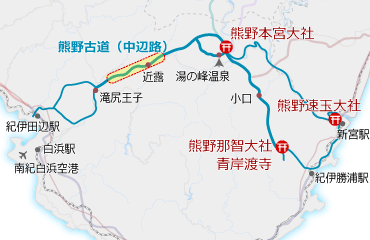

高原から尾根沿いの美しい古道を通り、熊野詣の宿場として賑わった近露(ちかつゆ)の里、もう少し足を延ばして野中(のなか)へ。

高原を出発すると、すぐに古道らしい山道に入ります。登りの緩急と平坦な道が組み合わさった、快適なウォークが堪能できます。

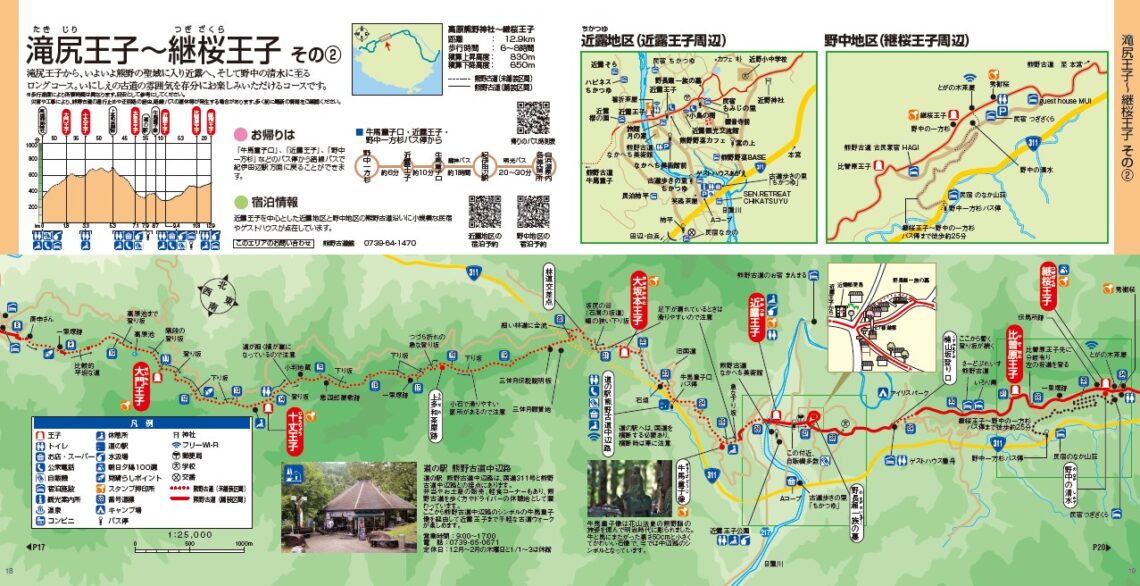

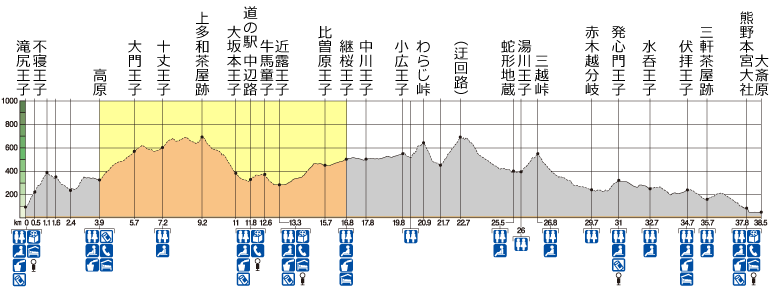

コース高低図

歩行距離:約13km 歩行時間:6~8時間

最低標高:約290m(近露王子) 最高標高:約700m(上多和茶屋跡付近)

コース紹介

高原でトイレを済ませ、飲料補給をしたらいよいよ近露までのロングコースに入ります。ここからは車道と離れた山中になります。

斜面に開かれた高原の里を抜けると、すぐに古道に入ります。滝尻からの上りに比べると緩やかですが、しばらく上りが続きます。ほどなく道沿いに小さな池があり、すぐに大門王子です。

大門王子

かつてこの社地に鳥居があったことから大門の名がついたとされます。

大門王子の名は古い参詣記などには見えず、設置の新しい王子である一方、江戸中期にはすでに社がなく緑泥片岩の碑が建てられました。

社殿は平成元年(1989)の復元で、その背後には熊野三百町石のひとつと思われる笠塔婆と、紀州藩が享保8年(1723)に建立した緑泥片岩の王子跡石碑が並んでいます。

大門王子付近からもアップダウンが続きますが、途中で見晴らしの良いところもある快適な道です。

ほどなく開けたところに出ると、十丈王子です。トイレ、休憩所がありますのでひと休み。

十丈王子

十丈峠の杉林のなかに王子跡があります。中世の参詣記には重點(じゅうてん)の地名および重點王子の社名で登場しています。

江戸時代には付近に数戸の家があり、王子神社を氏神として祀っていたのですが、明治末期の神社合祀で廃社になりました。いまは無人の山中になっています。

十丈王子からは少し急な登りになりますが、滝尻王子からの登りよりは距離・傾斜ともにやさしい登りです。

コース最高地点の上多和茶屋跡からは下りとなりますが、急な下りが続きますので注意して下さい。

下っていくと林道と交差し、再び急な下りを15分ほど、谷川の音が聞こえてくれば大坂本王子です。

大坂本王子

逢坂峠の東側のふもと、谷川のそばに王子跡があります。いまは杉林のなかですが、社の跡とみられる石や大木の切り株が残されています。

現在の王子跡には石造の笠塔婆がみられます。

大坂本王子からは緩やかに下ること15分で「道の駅 熊野古道なかへち」があります。

おみやげやお弁当なども販売しています。

熊野古道中辺路のシンボル「牛馬童子像」へ

道の駅から「牛馬童子像」まで約15分。前の国道を渡り、階段を上っていくと5分ほどで旧国道に出ます。少し舗装路を歩き、再び杉林に入ると、まもなく牛馬童子像に到着します。

牛馬童子

牛と馬にまたがる僧服の石像は花山法皇の熊野詣の旅姿であるとも言われ、高さ50cmと小さくてかわいい石像です。今では中辺路のシンボル的存在となっています。明治時代に法皇の旅姿を偲んで彫られました。

牛馬童子像の背後に、鎌倉時代の建立と推定される宝篋印塔(県指定文化財「近露の宝塔」)があります。これは花山法皇の熊野御幸のおり、経典をこの地に埋納したとの伝説にもとづいて立てられたものです。

藤原氏の策略にあって出家とともに皇位を失い、呆然とした心境のまま都を離れ熊野御幸に旅立った花山法皇は、この峠で萓の茎を折って箸にして食事をとろうとしたところ、茎から露がしたたり落ちました。法皇は「これは血か、露か」と物哀しげに側近にたずねたといいます。

そのため、麓の里は「近露(ちかつゆ)」、この峠は箸折峠と呼ばれるようになったといわれています。

牛馬童子像から近露に向けては石敷の急な下り坂があります。滑って転びやすいので要注意ポイントです。すぐに車道と合流し、あとは日置川にかかる「北野橋」を渡れば近露王子に到着です。

近露王子

熊野詣の宿場として賑わった近露の里の中に鎮座して、産土神としても祀られていたという近露王子(ちかつゆおうじ)は、王子社の中でも最も早く現れた王子のひとつです。

近くを流れる日置川は近露王子におまいりする前に潔斎をした清流で、川岸には後鳥羽上皇の御所もあったといわれています。

近露王子のある近露の里は、本宮の手前で最後の大きな宿所とされていました。

近露王子から里の中の車道を抜けて、小学校・中学校の脇を過ぎると、未舗装の古道に入ります。すぐに旧国道の舗装道路に戻りますが、車通りの少ない道です。

舗装路を20分ほどで、道沿いに「比曽原王子」があります。

比曽原王子

近露から約2kmほど本宮方面、旧国道の左手の草叢のなかに、比曽原王子の緑泥片岩の碑があります。

かつて境内に手枕の松と呼ばれる名木があり、王子社は明治末期まで160坪の常緑樹の悠然とした官山だったそうですが、今は面影はありません。

比曽原王子からさらに舗装路を20分。途中、旧国道からさらに細い車道に入ります。

ほどなく鬱蒼とした杉の大木が見えてきます。継桜王子と「野中の一方杉」となります。

継桜王子

「秀衡桜」の伝承から「継桜王子」という名前がつけられました。若王子権現ともいわれ、野中地区の氏神にあたります。

境内には「一方杉」がそびえ、神秘的な空気が漂います。

継桜王子・野中の一方杉の隣には、わらぶき屋根の「とがのき茶屋」があります。

現在は観光案内所となっています。

とがのき茶屋の向かいを降りていくと、「野中の清水」があります。

周辺には小さな民宿などがありますので、熊野本宮大社向けに続けて歩く方は宿泊できます。

ウォークマップ